|

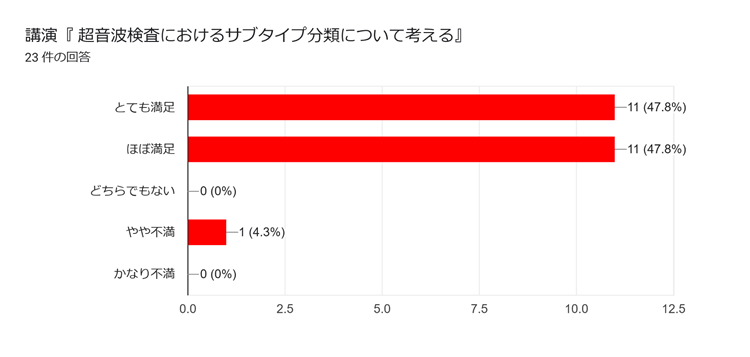

2024年3月29日午後7時より,オンラインにて第29回北海道乳腺超音波研究会を開催いたしました.今回のテーマは,「超音波検査(US)におけるサブタイプ分類について考える.」でした.近年,様々な会で画像診断によるサブタイプ分類を行い,その検討結果を耳にすることが多くなってきました.しかし,我々がその分類をどういった目的で,どのように行っているかを理解する機会が多くはなく,そもそもサブタイプ分類とは?またその臨床における役割やUSがこの分類を行う意義など,これらを一度整理する必要があると感じ,勉強会を企画しました.今回は比較的難しいテーマにも関わらず参加希望される方が多く,59名にご参加いただきました.また今回は希望者全員参加されたという事より,その関心の高いテーマであった思われました.

まず,そもそもサブタイプ分類とは?の解説では,エストロゲンレセプター(ER),プロゲステロンレセプター(PgR),HER2蛋白,Ki67といった4つの免疫組織化学染色を用いて分類するものであり,その染色態度によって,ルミナールA,ルミナールB,HER2,トリプルネガティブ(TN)タイプの4つに分類されます.ただ,本来遺伝子の異常を分類すべきものなのですが,日常臨床において簡便に使用する方法としてこの染色を用いて,分類している事より,完全に一致しているわけではありませんが,その役割は,非常に重要で,主に術前,術後に行われる薬物治療の薬剤選択に用いられることを解説しました.

このように分類された乳癌においてUSにおいても画像的な特徴があるのかを検討した結果,その特徴が様々な学会などで報告されるようになってきました.そこで今回はその画像的特徴を当研究会でも検討すべく,病理組織像と対比したものを,症例提示の形式で報告してまいりました.これらの症例を通して,様々な画像的特徴を報告してきましたが,今回の症例より,サブタイプ分類の特徴的所見を示す腫瘤はあるものの異なるものも少なくなく,USにとって重要な事として,まずは,良悪の鑑別を正しく行う事,その上で今回の分類をできるものは取り入れることであり,サブタイプ分類を主体として考えるのは難しい事を,症例を用いて提案しました.特に反響が多かった症例としては,圧排性増殖を示す腫瘤の周囲の所見で,一見するとハローのように見える高輝度なエコー像は,癌細胞が周囲の脂肪織に浸潤増殖しているのではなく,近傍に存在する小さい脂肪組織により,高輝度な反射が起こっているという事でした.

超音波診断の真の目的は,乳癌によって死亡する人を減らすことであり,そのためには,より小さな乳癌に対しても確実に診断へと導くこと事であるというお話をさせていただきました.多くの方のご参加,誠にありがとうございました.

また,去年もお伝えしましたが,当会のサーバーが変更されたことに伴い,メーリングリストアドレス,ホームページのアドレスが変更されております.以前のアドレスではホームページの閲覧ができませんので,再度下記にアドレスを掲載させていただきます.

ホームページアドレス:http://www.nyusen.satsuringi.org

|