|

2023年4月1日16時より、第28回北海道乳腺超音波研究会を開催致しました。参加登録人数は51名で、参加人数は数人の出入りがありつつ最大で45名になり、多くの皆様にご参加いただきました。今回は、勉強会ではなく、年2回開催する講演を交えた研究会という形式で行い、テーマを「ソノグラファーのキャリア形成と医療スキル」と題して2部構成で行われました。

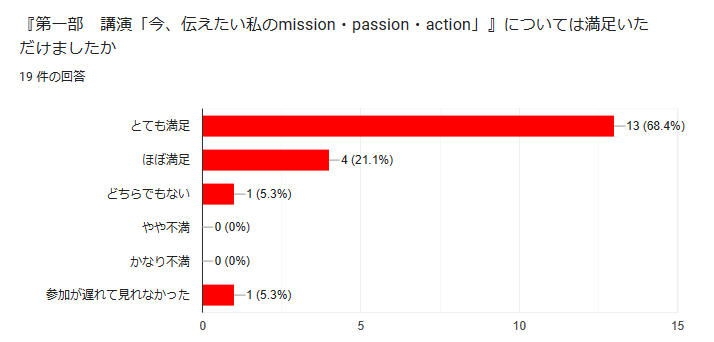

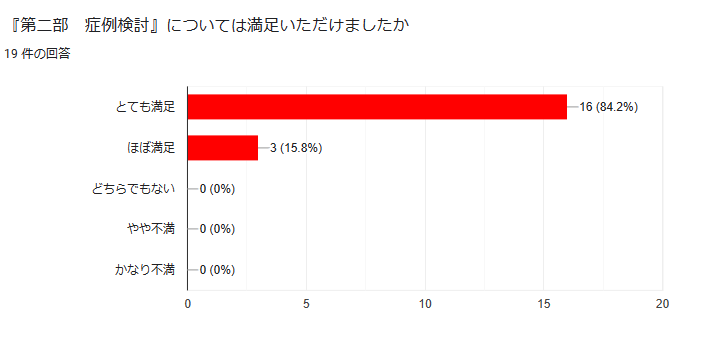

第一部は、当研究会世話人であります高橋 智子さんより、「今、伝えたい私のmission passion action」 と題して1時間ほど講演をしていただきました。内容としましては、高橋さんが超音波検査に携わることとなった経緯や、どういった形で医療スキルを上げていったか、また、その間に超音波検査から遠ざかることとなった10年間に味わった焦りに気持ちや、モチベーションを保つために行ってきた様々なキャリア形成について、“マグロになる”といった智子節を交えて、mission passion actionに分類した内容でお話ししてくださいました。第二部では、症例検討として、直前に内容を告知させていただきましたが、前回取り上げてほしいという要望の中から、乳房温存術後の乳房検査法について様々なシチュエーションの5症例を解説付きで提示しました。1症例目は乳房温存術後の術創近くに発生した乳房内再発症例で、極小であっても、所見を判定すると精査と出来るものが多く、初発腫瘤とよく似た形態で発生していることを報告しました。2症例目は、術創に発生した腫瘤で、こちらは乳房内再発ではなく、肉芽形成が起きて腫瘤となっていた症例で、肉芽の成分がどのようなもので形成されているか解説があり、エコーレベルと境界部が大切であることを解説しました。3症例目はこれらの解説を踏まえての術創に認める低エコー域がどういった経過で肉芽を形成していくかを、イラストを用いて解説し、実際のエコー画像と対比して検討しました。4症例目は術創部に認める再発症例で、乳房内再発症例の腫瘤内部は細胞成分が豊富なものが多く、エコーレベルと後方エコーが決め手となった事を解説しました。まとめとして、術創に認める乳房内再発がほとんど認められない事、そもそも乳房内再発自体、近年ではほとんど認めないことについての理由を解説し、術創に対して恐れることなく、通常の乳がん検診同様、くまなくスキャンすることが重要であると解説していきました。

最後に、肉芽は手術をしていなくてもできるかどうかという質問があり、肉芽の形成自体が、何らかの刺激が無くては反応しないため、ケガや、手術などがあっての形成であると解説しましたが、稀にgranulomatous mastitisといって肉芽を形成する炎症反応を認めることがあります。これは、大概糖尿病などの基礎疾患があり、手術などの外傷を認めなくても何らかの炎症反応で起こってくる疾患です。ここに追記させていただきます。

今後ともご質問は随時受け付けておりますので、ご連絡をお待ちしております。

|